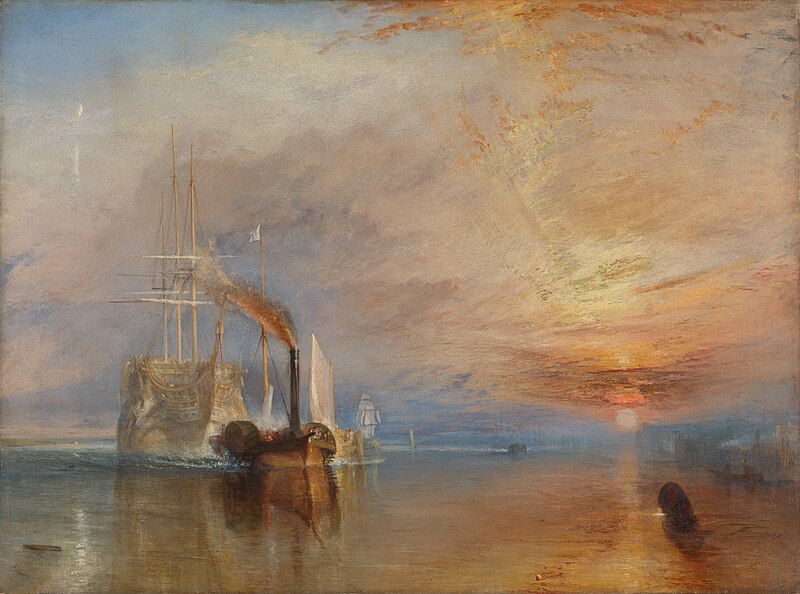

每天起床睡眼惺松調開收音機,衝上腦海就是「在晴朗的一天出發」這個節目的聲音,已成了指定動作,不是因為特別愛聽這個節目,而是好像聽了就能調較好自己的心理狀態,「在晴朗的一天出發」,天真的想法,始終心情的好壞絕對有一部份是天氣對心靈的投射。上大學時第一位算得上真正喜歡的畫家不是印象派,而是十八、九世紀的英國畫家透納Joseph Turner,其強項就是畫天氣。他對天氣狀況精辟的觀察實在叫人驚歎,這大概拜他浪遊四海時的鑽研得來的,加上豪邁的筆法,可以說是為印象派打下基礎。有一回英國公眾投票選英國最偉大的油畫,他1838年那幅《The fighting Temeraire tugged to her last berth to be broken up》(戰船鹵莽號最後一次回航等待解體)成了第一位,那艘戰艦固然是主角,令人難忘的可是那個富有戲劇性的日落景色,相信在現實中這種懾人的景色百年難得一遇,亦成功地使用天氣的氛圍投射為對景物的情感,成功營造了英雄遲暮的感觸。

每天起床睡眼惺松調開收音機,衝上腦海就是「在晴朗的一天出發」這個節目的聲音,已成了指定動作,不是因為特別愛聽這個節目,而是好像聽了就能調較好自己的心理狀態,「在晴朗的一天出發」,天真的想法,始終心情的好壞絕對有一部份是天氣對心靈的投射。上大學時第一位算得上真正喜歡的畫家不是印象派,而是十八、九世紀的英國畫家透納Joseph Turner,其強項就是畫天氣。他對天氣狀況精辟的觀察實在叫人驚歎,這大概拜他浪遊四海時的鑽研得來的,加上豪邁的筆法,可以說是為印象派打下基礎。有一回英國公眾投票選英國最偉大的油畫,他1838年那幅《The fighting Temeraire tugged to her last berth to be broken up》(戰船鹵莽號最後一次回航等待解體)成了第一位,那艘戰艦固然是主角,令人難忘的可是那個富有戲劇性的日落景色,相信在現實中這種懾人的景色百年難得一遇,亦成功地使用天氣的氛圍投射為對景物的情感,成功營造了英雄遲暮的感觸。在這方面攝影一開始就吃虧了,攝影物料在誕生的時候並不是全色的(panchromatic),對藍光尤其敏感,所以一天空無論陰晴拍出來都是白茫茫一片。後來技術問題克服了,可以拍攝更具畫意的作品,「現代攝影之父」史蒂格勒玆Alfred Stieglitz曾經著迷於拍天空的雲朵,命名為「平衡」系列Equivalents,大概有敬神的意思。天氣為題材的攝影作品一向不是太多,大概陰晴月缺大家見慣見熟不值一拍罷,帕爾Martin Parr的早期黑白作品《Bad Weather》拍的就是英國這個好像跟陽光交惡的地方,人們在壞天氣下出岔子的窘態,可以想像內裡帕爾那些尖酸刻薄的影像。邁斯拉基Richard Misrach家住舊金山,窗戶正正面向金門橋,索性把照相機固定在同一位置,三年下來把金門橋在不同日子季節天氣下,不同色調的模樣捕捉下來,雖然是「慳水慳力」之作,但在不同天氣襯托下卻把金門橋拍成有七情六慾一般。好天氣如強烈的陽光除了為帶動跳躍化的色彩,亦主宰作品的情緒,很多中南美洲作背景的作品便是了,例如馬格林成員韋伯Alex Webb的《From the sunshine state》內的色彩都是充滿音樂感的視覺原素;喬爾頓Bruce Gilden的紀實作品《Haiti》(海地),猛烈的陽光,光暗反差異常地大之餘再加上其招牌式的閃光燈補光,像極了如黑澤明的電影《野良犬》,找尋失鎗的警探在熾熱的氣溫、充滿汗濕的環境下是多麼令人不安,總是像潛伏著一種快按捺不住、一觸即發的情緒。

香港污染日趨嚴重,大家心裡有數很多時是受鄰近地方影響,再加上高樓大廈造成的圍牆效應,風不能走進來把污染物(或是叫我們自家創作的詞彙「煙霞」,一種給美化的東西,還是廣州人來得實際、準確,叫它作「霾霧」)吹走,導致看得見蔚藍晴天的日子愈來愈少,據聞一年也不過廿天。我想除了給怪責害了馬拉松選手的命外,香港人的情緒指數會不會因此而下降呢?

'Equivalents', Alfred Stieglitz 1926

《Bad Weather》 by Martin Parr

《Golden Gate》by Richard Misrach

(原文上載於06年3月2日)

留言